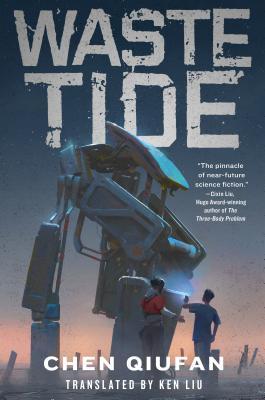

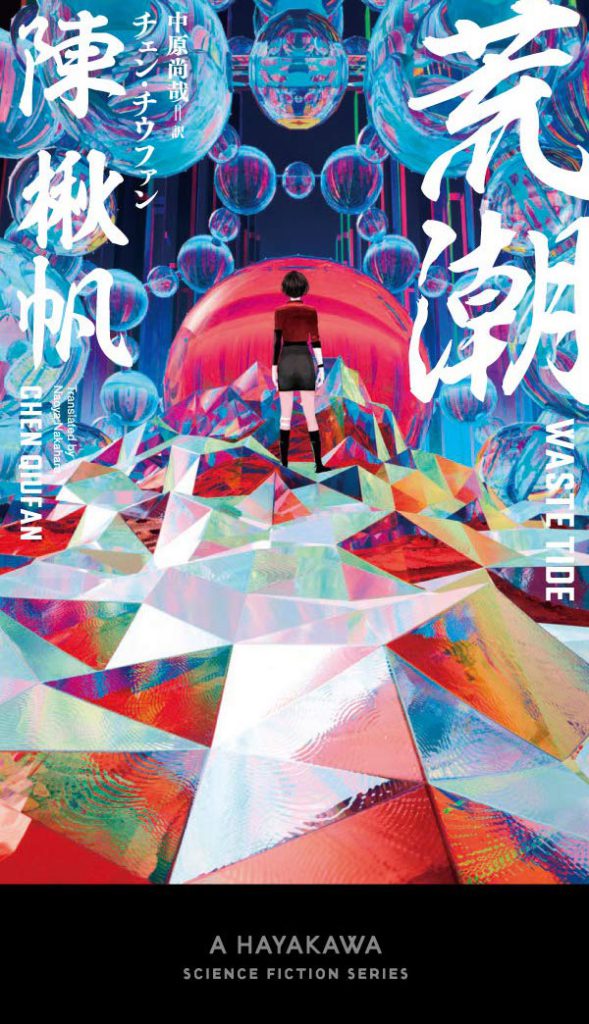

中国南東部のシリコン島で日々、電子ゴミから資源を回収して暮らす最下層民「ゴミ人」。主人公の米米(ミーミー)もそのひとり。彼女たちは昼夜なく厳しい労働を強いられ、得たわずかな稼ぎも島を支配する羅、陳、林の御三家に搾取されていた。そんな中、島をテラグリーン・リサイクリング社の経営コンサルタント、スコット・ブランドルとその通訳である陳開宗が訪れて、事態は変化する。

中国南東部のシリコン島で日々、電子ゴミから資源を回収して暮らす最下層民「ゴミ人」。主人公の米米(ミーミー)もそのひとり。彼女たちは昼夜なく厳しい労働を強いられ、得たわずかな稼ぎも島を支配する羅、陳、林の御三家に搾取されていた。そんな中、島をテラグリーン・リサイクリング社の経営コンサルタント、スコット・ブランドルとその通訳である陳開宗が訪れて、事態は変化する。

「三体」の劉慈欣が「近未来SF小説の頂点」と絶賛した本書。中国での出版は2013年、英訳が2019年で、2020年1月に邦訳が発売された。

「最近の金持ちは携帯電話を換えるように手足を換えるんです。」ゴミにはウイルス(電子的なもの、病原体の両方)などで汚染された生体部品が混ざり込んでいた。

背後に潜んでいた「荒潮計画」。ビスマルク海海戦で沈んだ日本海軍の駆逐艦「荒潮」。艦長の婚約者だった生化学者鈴木晴川は、戦後米軍と契約し幻覚剤兵器の開発を主導したのだった。

「荒潮」もダンピール海峡の悲劇も私が知ったのは、今年で7周年となる艦船を擬人化した某ブラウザゲームでだが、本作の執筆は2011年から2012年ということなので、ゲームとは無関係のところから作者の構想が生まれたのは確かだ。

巨大人型兵器と主人公の精神感応リンクも描かれる。英訳版の表紙はこれによる。

陳楸帆の短編は、ケン・リュウ編集のアンソロジー「折りたたみ北京」(2018年)で、「鼠年」「麗江の魚」「沙嘴の花」の3篇が出版されている。とくに「鼠年」の印象が深かった。本シリーズの第2弾「月の光」には、「開光」「未来病史」の2篇が載っている。これから読む予定だ。