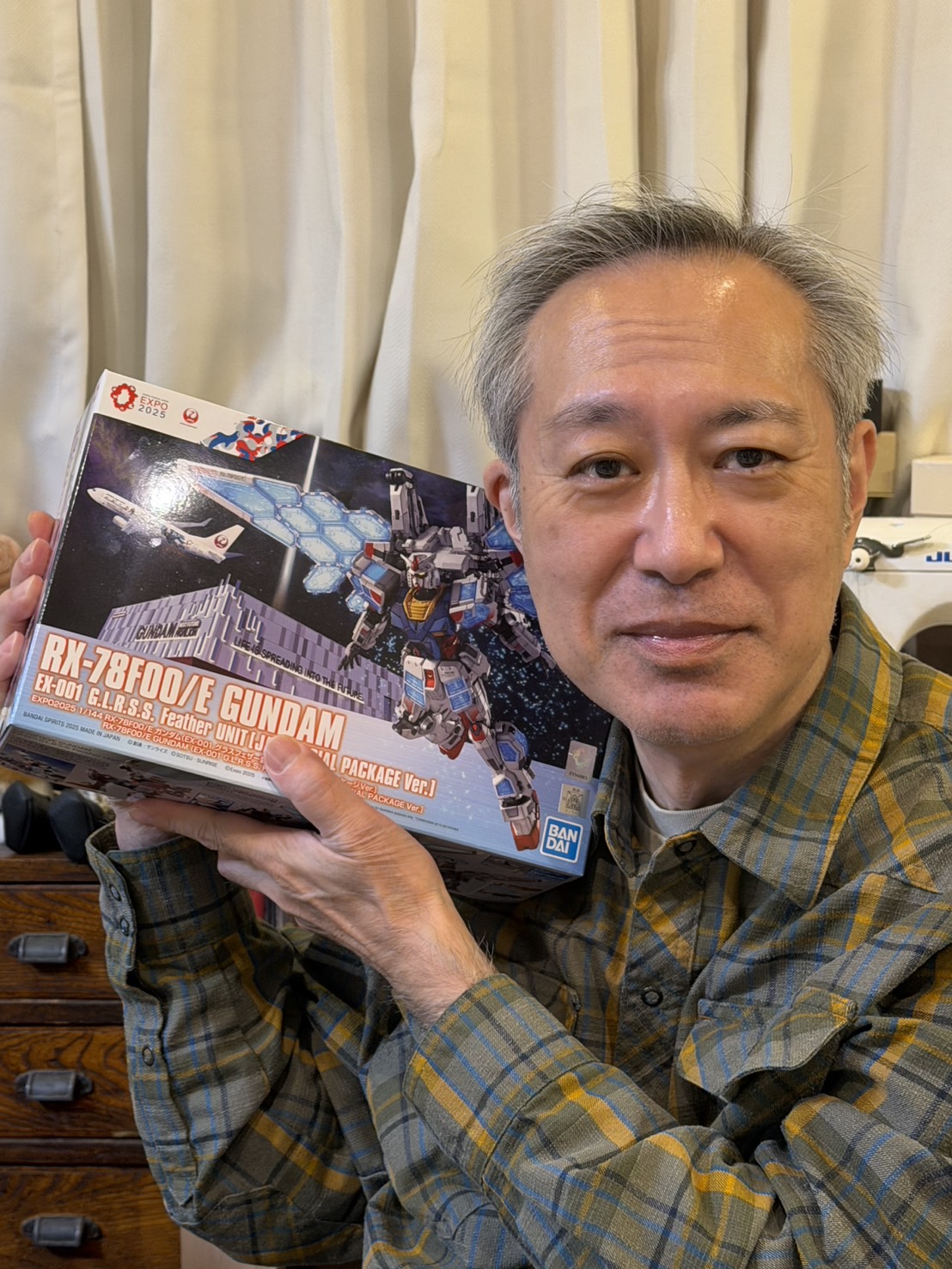

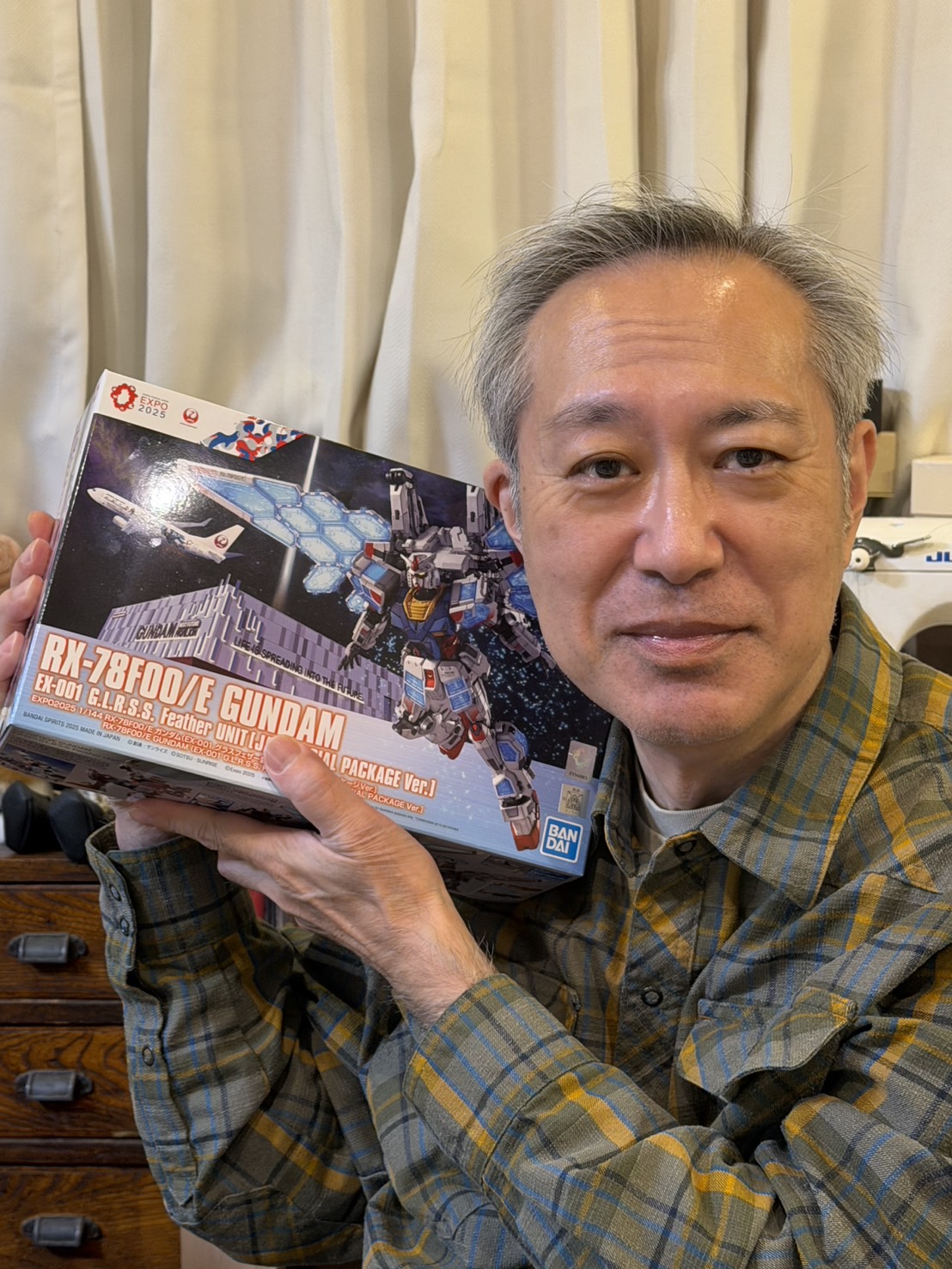

一昨日犬友から、表題の万博ガンダムコラボのガンプラをいただきました。EXPO 2025 「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」出展機体を1/144スケールで立体化したものです。

「JAL Special Package Ver.」は、JALをイメージしたオリジナルデカールや、JALガンダムJETのパッケージデザインを採用した特別仕様のものです。販売形態が、往復航空券+宿泊を含むJALのオプショナルプラン限定、あるいは機内販売・おうちで機内販売といった限定ルートであることが明記されています。希少性がかなり高いキットと考えて問題ないようです。

とは言っても、転売する気は全くないので価格は気にしていないのですが。

パッケージにRX-78F00/Eガンダムは、モビルスーツが単独で長期にわたり無補給の宇宙空間で活動することを目的とした、再生可能エネルギー運用実証試験機であると書かれています。翼のように見えるものは、高性能太陽光発電セル群の集合体です。

宇宙世紀もののガンダムでは、モビルスーツはミノフスキー物理学(架空の物理学)によって実用化した小型の熱核融合炉を動力源としています。核融合用の燃料はヘリウム3と重水素であり、ほかに推進剤を必要とします。ツィオルコフスキーの公式に従って、推進剤を噴射してロケットは推進します。ツィオルコフスキーの公式が当てはまらないのは、ローレンツ力を利用したテザー推進に限られます。

予約が取れず、GUNDAM NEXT FUTURE PAVILIONの中には入れなかったので、再生可能エネルギー運用実証試験機というものが、どのような文脈で語られたのか筆者にはわかりません。長期間活動するにも推進剤は必要です。

同じ質量の推進剤ならば、燃費が良く長寿命のはやぶさ、はやぶさ2に搭載されたキセノン・イオン推進を主動力に用いるのがもっとも合理的と感じます。低推力で瞬間加速度は小さいので時間はかかります。

この長い時間をパイロットはどうやって生命を維持していくのでしょう。無人機であるか、「シドニアの騎士」のような光合成ができるようになった人類が操縦するという設定を用いないと不可能に思えますが、そのような記載はどこにも見つけられませんでした。

パイロットは人間だが、光合成型バイオスーツで栄養補給が可能といった補助設定が必要かも知れません。

(2026/1/21追記)筆者の勉強不足と誤解がバレてしまう記述でした。宇宙世紀もののガンダムのミノフスキー核融合炉は、ヘリウム3と重水素による第2世代核融合炉と自分で書いておいてわかっていなかった。重水素と三重水素の核融合炉と混同していました。なんのために、シャリア・ブルやパプテマス・シロッコが木星まで行ったのか、ちっとも頭に入っていなかった。D-3He反応では、高エネルギーイオンが発生し、この超高温プラズマを磁場でガイドし、適量のガスを混ぜて推進剤として噴射し、大きな推力を発生させることができるのでした。最高に好きな映画「2001年宇宙の旅」のディスカバリー号も、D-3He核融合ロケットだということです。